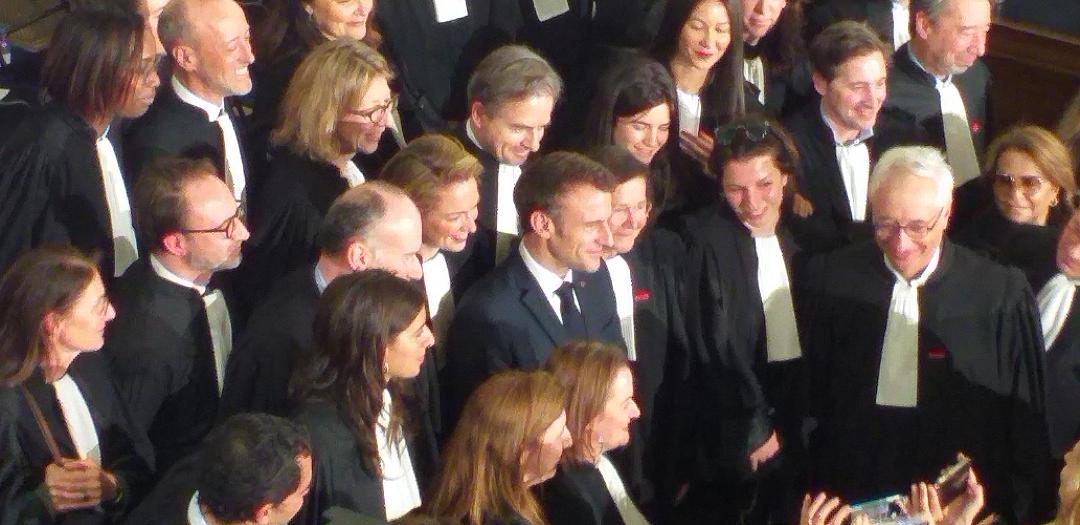

Discours du Président de la République à l’occasion de l’hommage national à Gisèle Halimi

Palais de Justice, le mercredi 08 mars 2023

Dans cette salle du Palais de justice, chaque année, les jeunes avocats prêtent un serment qui scelle leur entrée dans la carrière. Et dans cette même salle comme dans des dizaines d’autres, partout en France, chaque année, ce sont les mots d’un pacte noué autour de l’éthique d’une

profession qui résonne.Ces mots furent choisis par Gisèle Halimi. En 1949 dans la salle du Palais de Justice de Tunis, elle avait dû prononcer un serment qu’elle trouvait cérémonieux, vieilli, étouffant parce qu’il évoquait les bonnes mœurs et qu’il instaurait entre le jeune avocat et l’Etat un rapport de subordination. Alors en 1982, la députée Gisèle Halimi proposa au garde des Sceaux, Robert BADINTER de moderniser la formule et de la concentrer sur quelques mots, presque un manifeste. Dignité. Conscience. Indépendance. Humanité. Ces mots, Mesdames et Messieurs les avocats, ce sont les siens. Ce sont les vôtres. Ce sont ceux de la République.

Pourtant, malgré les apparences, ce n’est pas lors de ce serment de 1949 que Gisèle Halimi endossa son métier. Car Gisèle Halimi n’était pas devenue avocate. Elle était née avocate. Pour elle, ce n’était pas une profession, pas même une vocation, sans doute un peu plus qu’un idéal. C’était avant tout son tempérament, celui qu’elle exprimait dès son plus jeune âge. Oui, dès son enfance dans une famille pauvre et séfarade de Tunisie, Gisèle Halimi était telle qu’elle apparaît aujourd’hui, à l’heure de lui rendre hommage, d’une fièvre indocile et d’une colère brûlante.

La première fois que Gisèle Halimi fut avocate, sans doute, elle était une jeune fille qui contestait l’ordre familial. D’abord pour arracher le droit de poursuivre sa scolarité, de lire des livres, ensuite, pour refuser d’accomplir les tâches ménagères dont ses frères étaient exemptés.

Dans sa famille, dans son milieu, à son époque, on considérait que ne pas être un garçon était une malédiction et du point de vue des siens, le deuxième sexe était le mauvais sexe. Celui qui ne peut étudier et que l’on doit marier à grands frais. Celui qui n’a ni choix ni destin. Mais celle

qui s’appelait encore Zeiza Taïeb se rebella et à dix ans, elle entreprit une grève de la faim. Elle porta cette exigence d’égalité avec ses frères. Elle en fait une question de principe. Elle ne revendiquait pas seulement pour elle : elle plaidait une cause universelle. Et dans cette cuisine

de la Goulette, elle était déjà à la barre, indignée, ardente, irréfutable.Elle forgea très vite les armes nécessaires pour mener ces combats. Elle lut tous les livres qu’elle put. Elle fut si méritante et si brillante qu’elle obtint une bourse et put payer ses études. Elle repoussa l’homme plus âgé qu’on voulait lui faire prendre pour époux. Elle martela dans son

cœur l’amour d’un pays, la France, dont elle imaginait les paysages et retenait les poètes. À l’école, elle s’indigna à haute voix des ordres des ligues de loyauté du maréchal Pétain. Bachelière, elle parvint à arracher à ses parents l’autorisation de partir à Paris pour étudier le droit.Devenue avocate, Gisèle Halimi, Maître Halimi, décida d’user de sa liberté conquise pour recouvrer celles des autres. Elle, qui avait vu de ses yeux d’enfant le poids de la colonisation, plaida pour la cause tunisienne. Elle alla jusqu’à l’Elysée chercher la grâce présidentielle afin de sauver un homme promis à l’exécution. Elle y revint souvent solliciter d’autres gestes de clémence. Gisèle Halimi savait ce que la peine de mort veut dire : le vertige, la déchirure, la violence infinie. Elle avait lu Victor Hugo et refusait que, quelque part dans un cachot, seul, abandonné, un être humain en soit réduit à attendre le dernier jour, la dernière minute, la

dernière seconde du condamné.Puis quand la guerre d’Algérie éclata, rien ne fit reculer Gisèle Halimi. Ni l’opprobre, ni les menaces, ni même un simulacre d’exécution. Elle sillonnait les campagnes algériennes pour plaider dans les tribunaux militaires itinérants. Elle avait le sentiment de soutenir par ses mots

et ses démonstrations, ce qu’elle savait de la liberté et des droits promis par la République. En 1960, dans la prison de Barberousse à Alger, elle rencontra une jeune femme qui l’appelait pour sauver sa vie, et qui allait changer la sienne. Djamila BOUPACHA était accusée d’avoir déposé

un obus piégé dans un café, désamorcé à temps. Elle avait reconnu les faits. L’humiliation, la torture, le viol l’avaient accablée.

Gisèle Halimi voulut faire de cette condamnée à mort le remords vivant d’une guerre que l’on refusait d’avouer, de traitements indignes que l’on infligeait, de la justice que l’on dévoyait. Dans ce procès aux proportions du monde qui suscita des manifestations à Washington comme à Tokyo, Gisèle Halimi prit l’opinion à témoin. Elle enrôla Simone de Beauvoir, son amie et sa professeure de courage pour signer une tribune, Aimé Césaire, Germaine Tillion, Louis Aragon, Geneviève de Gaulle : tant d’autres rejoignirent alors le comité de soutien. Elle porta plainte en

forfaiture contre le ministre des Armées et le général en chef afin d’obtenir le nom des soldates soupçonnés de torture. Djamila BOUPACHA échappa à l’exécution de sa peine et fût transférée en France.Elle fut amnistiée après les accords d’Évian. Avec elle, avec d’autres, Gisèle Halimi a porté la cause de l’indépendance algérienne. Avocate, elle fut la procureure de ce que les autorités françaises de l’époque faisaient, de la manière dont elles le faisaient. Et si aujourd’hui la guerre d’Algérie a quitté les prétoires, elle doit maintenant prendre toute sa place dans notre mémoire. Ici en France, et aussi en Algérie. Mémoire partagée, reconnue avant d’être apaisée.

Et c’est bien à cette fin qu’une commission conjointe d’historiens a été décidée avec le Président algérien et sera prochainement installée. Elle sera chargée de travailler sur les archives de nos deux pays, du début de la période coloniale à la guerre d’indépendance. Et c’est ce devoir de

vérité, porté dès le début avec courage et à quelques-uns, par Gisèle Halimi et d’autres, qu’il nous faut poursuivre.Gisèle Halimi, sa vie durant, a été une Femme révoltée. Révoltée parce que née femme, juive, tunisienne. Révoltée face à l’oppression, au colonialisme, à l’antisémitisme, au racisme. Révoltée, comme Camus l’était, pour délivrer non seulement les victimes, mais l’humanité entière.

Alors Gisèle Halimi devint l’avocate de la cause des femmes. En 1971, au risque d’être radiée du barreau, elle fut la seule de sa profession à signer le « Manifeste des 343 » publié par Le Nouvel Observateur de Jean Daniel et de Claude PERDRIEL. Des femmes célèbres y déclaraient avoir avorté. Avec courage, elles donnaient de leur notoriété ou de leur pouvoir pour

protéger celles qui n’avaient ni l’un ni l’autre. Ces 343 faisaient corps avec les millions de femmes qui avaient voulu disposer du leur. Ce manifeste rompait l’hypocrisie d’un avortement considéré comme un délit, acquis comme un luxe, consenti comme une faveur ou comme un

secret. Ces femmes exigeaient de décider pour elles-mêmes, de disposer de la liberté de choisir, selon le nom de l’association que fonda Gisèle Halimi cette année-là.

En 1972, ce fut le procès de Bobigny. Marie-Claire Chevalier, violée à seize ans, avait eu recours à l’avortement. Elle fut dénoncée par son violeur. Sa mère, ainsi que trois femmes tenues pour complices, étaient poursuivies. Gisèle Halimi décida aussitôt de faire le procès de ce procès. D’appeler à la barre un accusé qu’elle appelait “idéologie”, une idéologie qui avait bâti un monde où les hommes jugeaient les femmes. C’était la plaidoirie d’une avocate qui forçait toute une société à regarder en pleine lumière l’absurdité d’une loi qui condamnait les victimes. Avec cette défense de rupture, refusant la légitimité de la loi et la logique des juges, Gisèle Halimi marqua une brisure. Quelque chose de ce monde fini qu’elle évoquait à l’audience était vaincu et l’avortement fut légalisé trois ans plus tard avec la loi sur l’IVG portée par son amie Simone Veil et le président Valéry Giscard D’Estaing.

Aujourd’hui, dans notre pays, il n’y a plus de procès pour avoir avorté, ni à Bobigny ni ailleurs. Il y a pourtant les mêmes chefs d’accusation, les mêmes pleurs, la même honte dans des tribunaux d’autres pays du monde revenus sur la marche des droits des femmes. Parce que des idéologies réactionnaires espèrent tenir leur revanche, sans doute, sur les avocates, les activistes, les engagées qui les ont jadis fait plier ; parce que le droit des femmes est toujours une conquête fragile, Gisèle Halimi, par ses mots, avait fait changer la loi. Et je veux aujourd’hui que la force de ce message nous aide à changer notre Constitution afin d’y graver la liberté des femmes à recourir à l’interruption volontaire de grossesse pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible.

Pour adresser aussi un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd’hui cette liberté bafouée. Aussi, les avancées issues des débats parlementaires, à l’initiative de l’Assemblée nationale, puis éclairées par le Sénat permettront, je le souhaite, d’inscrire dans notre texte fondamental cette liberté dans le cadre du projet de loi portant révision de notre Constitution qui sera préparé dans les prochains mois.

Non, nous ne voulons plus jamais de procès de Bobigny, comme nous ne voulons plus de procès d’Aix-en-Provence. En 1978, dans le Palais de justice de cette ville, Gisèle Halimi y défendait deux victimes de viols, Anne Tonglet et Araceli Castellano. Les débats se déroulaient dans une

ambiance haineuse. On blâmait, on molestait les victimes. Sur les marches du palais, on insultait Maître Halimi, on giflait sa collaboratrice. On interrogeait les 3 accusés, surtout à la lumière de lois dont les lacunes ou les préjugés se cachaient mal. Le viol était qualifié de coups et blessures ou d’attentat à la pudeur. Il n’était pas défini au code pénal. On le jugeait d’ordinaire à huis clos.

Gisèle Halimi alors, prit le parti de faire le procès du viol et pas simplement des violeurs. Face au mépris palpable, elle fit du tribunal une tribune pour accorder les mots aux faits. Grâce à elle, les 3 accusés furent lourdement condamnés et un débat national s’ouvrit. Deux ans plus

tard, la loi du 23 décembre 1980 permit de pénaliser le viol, de qualifier ainsi réellement les faits qui en relèvent, sans plus d’hypocrisie, de dissimulation. Par son cran, par son caractère mêlé d’impatience et de méthode, par la force irrésistible de ses démonstrations, Gisèle Halimi

avait fait s’écrouler les dispositions injustes de notre droit. Elle avait comme, soufflé avec ses plaidoiries les mots du législateur. Mais elle voulait que les femmes s’emparent pleinement du pouvoir d’écrire les lois.En 1967, en 1978, en se présentant aux élections législatives, elle mena ce combat pour l’irruption du féminisme dans notre vie politique. En 1981, elle fut élue députée. Elle défendit aux côtés de Robert BADINTER, l’abolition d’une des dernières dispositions iniques réprimant l’homosexualité en France et héritée de Vichy. Elle voulut, en vain, instaurer une exigence de parité, donner de nouvelles libertés aux femmes. Elle se heurta trop souvent encore à un monde d’hommes goguenards, exaspérés, insensibles à ses combats. Elle trouva alors d’autres chemins pour porter ses causes. Ambassadrice à l’UNESCO, engagée auprès d’Attac, combattante de la lutte pour faire changer notre Europe.

Gisèle Halimi devint ainsi la figure du féminisme contemporain, d’un féminisme qui veut éveiller les consciences, anéantir les inégalités, tendre avec exigence et détermination vers un monde de concorde entre les femmes et les hommes. Choisir la cause des femmes pour Gisèle

Halimi, ce n’était pas faire le procès des hommes, c’était mettre à bas un système où les hommes dominent, endossent des représentations qui les favorisent. C’était retrouver une évidence universelle. Il est injuste, insupportable qu’une petite fille doive servir son frère aîné à table

mais quel que soit son sexe, chacun est lié par une fraternité de destin.Il était donc logique de s’appuyer sur l’aide de Jean ROSTAND pour fonder « Choisir », sur celle d’Alexandre MINKOWSKI, Jacques MONOD et plusieurs autres grands savants venus déposer à la barre pour défendre les femmes. C’était ainsi refuser toute suggestion économique, culturelle, religieuse et embrasser pleinement notre laïcité. C’était vouloir qu’il n’y ait ni oppresseur ni opprimée, mais simplement une nation de citoyens libres et solidaires.

Mais quels que soient ses mandats ou ses fonctions, Gisèle HALIMI ne pouvait cesser d’être avocate.

Aux derniers jours de sa vie, vous l’avez évoqué, elle habitait encore cet appartement accolé à son cabinet professionnel où rien n’était étanche entre son métier et sa famille. C’est là qu’elle éleva ses 3 fils : Jean-Yves et Serge HALIMI ainsi qu’Emmanuel Faux. Monsieur, Maître, vous avez évoqué tout à l’heure, avec pudeur et émotion, cette conversation qui n’a, au fond, jamais cessé avec cette mère si libre et courageuse. Et permettez-moi d’avoir en ce jour une pensée particulière pour Emmanuel Faux disparu l’été dernier, qui œuvra de tout son cœur pour faire vivre la mémoire de votre mère. Je sais que beaucoup ici l’ont aimé pour son intelligence et son humanité et je veux associer son souvenir à cet hommage. Lui aussi avait grandi, avait appris, avait aimé dans cet appartement que Gisèle Halimi partageait avec son mari, Claude Faux, un homme gagné au féminisme.

C’est là, pendant des décennies, que défilèrent des dizaines de femmes victimes en quête de secours, militantes à la recherche d’inspiration, intellectuelles guettant la lumière venue d’une frêle silhouette à la force indomptable. Celles que Gisèle Halimi appelait affectueusement ses « groupes ».

Et, dans l’appartement de Gisèle Halimi, ce sur quoi, fatalement, tombait le regard du visiteur, c’était sur cette robe d’avocate qu’elle avait revêtue en 1949, lors de sa prestation de serment.

Au moment du procès de Bobigny, Gisèle Halimi avait dit ressentir « un parfait accord entre son métier, qui est de plaider, qui est de défendre et sa condition de femme ». Cette robe était le vêtement, ou plutôt l’uniforme d’un engagement.

C’est à l’honneur de cette robe qu’on a reproché à maître Halimi de porter atteinte lorsqu’elle a signé le manifeste des 343.

Cette robe, maître Halimi racontait souvent comment, par angoisse, lors d’un délibéré elle l’agrippait et la tordait nerveusement. Cette robe, qu’a-t-elle ignoré de ces décennies de dévouement et de combat ?Car cette robe porte encore un peu de sable de Tunisie comme d’Algérie, un peu des matins tristes au procès de Bobigny et quelque chose de la moiteur suffocante de celui d’Aix-en-Provence.

Cette robe est celle des consœurs et confrères défendant des femmes victimes de violences et qui, sans doute, dorment aussi peu qu’elle la veille des audiences, sont tordues par la même inquiétude et guettent l’issue d’un procès dans des salles des pas perdus des tribunaux de France et font et défont, comme elle le faisait, cette boutonnière.

Ces avocates et ces avocats parlent avec les mots et sous les coups de la rage de Gisèle Halimi. Ils mènent à son image un combat féministe que nous devons poursuivre. Défendre la liberté des femmes pour disposer de leur corps et de leur vie, lutter pour l’émancipation économique et l’égalité professionnelle, accroître la répression des violences sexuelles et sexistes, accélérer la participation des femmes à la vie politique, sociale et culturelle de notre société.

Ces avocates et ces avocats peuvent aujourd’hui plaider en se fondant sur un droit que maître Halimi a fait changer par colère, conviction, méthode. Ces combats, elle les a portés. Elle les a marqués. Et nous les continuons. Vive la République ! Et vive la France !

Source : Elysée

@AAFC